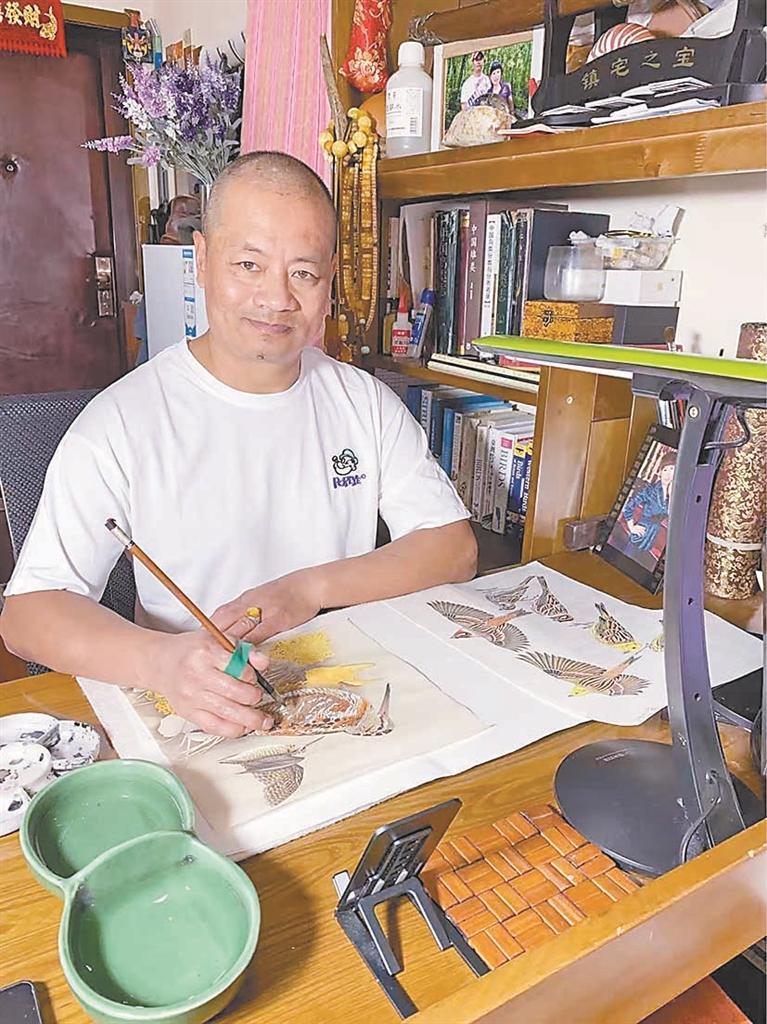

本报曾报道过的断指缚笔作画的供热工文光

联合鸟类生态学专家绘就“东北全鸟图鉴”

《中国东北鸟类野外手册》公开发行

实习生 林雅楠 李珊 生活报记者 赵政府

1967年出生的文光,是哈尔滨供热公司一名普通的管线检修巡网工人。2022年10月,本报曾报道他“手绑毛笔画鸟8年,530种鸟画了1500幅 ”的事迹。如今,他的画作著书成册,与东北林业大学李晓民教授一起完成的《中国东北鸟类野外手册》,近期公开出版发行。这样的举动不仅是科学研究的果实,更是一场与生态的对话,在这背后是手指截肢后不曾放弃的坚持。

9月5日,生活报记者从东北林业大学获悉,近日,该校出版社出版的《中国东北鸟类野外手册》和《黑龙江呼中国家级自然保护区大型真菌原色图鉴》两部图书成功入选由省委宣传部组织评审的2025年度黑龙江省优秀学术著作。其中,《中国东北鸟类野外手册》更是在黑龙江省科学技术厅组织评选的2025年黑龙江省优秀科普作品征集评选活动中,从百余种参与评选的优秀科普作品中脱颖而出,获评优秀科普图书作品一等奖。

断指难阻热爱 绑笔绘就东北鸟图

2015年,一场意外夺去了文光右手的两根手指。“手指被砸碎后,我没哭。当我知道两根用来画画的手指被截断后我哭了。”文光提起当年的事故,眼里再次泛起泪花。

单位给受伤的文光调了岗,由巡检工变为检修工,工作24小时休息24小时。有了更多的休息时间,他尝试多个办法拿起画笔尝试绘画,例如安装假指等,都没能如愿。多次尝试拿笔无果后,他试着把笔绑在手上画。虽然画得慢,但是也让文光燃起希望的火光。

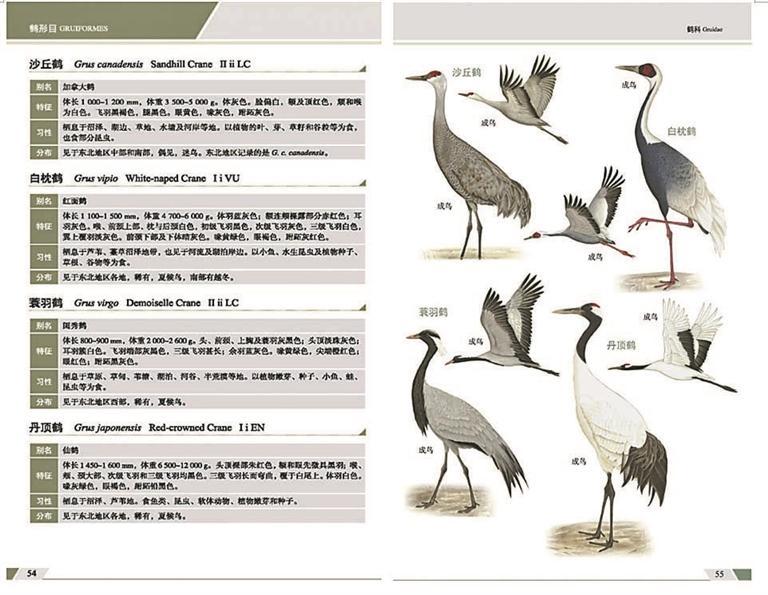

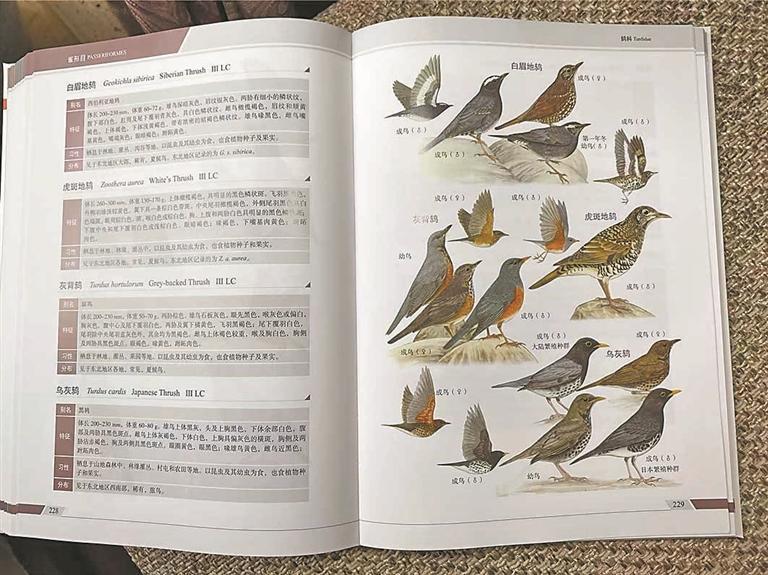

为什么画鸟?他坦言自己画鸟的初衷很朴素:“鸟是人类亲密的朋友,它们给我们的生活增添了亮丽的色彩。”由于国内的鸟类画谱比较少,他要用画笔把每一种鸟都记录下来,让更多的人认识鸟,懂得鸟爱鸟护鸟。文光以中国传统工笔重彩技法为基础,同时融入西洋画的立体感和光影效果。虽然绘画工具和材料都是中国传统的毛笔、墨、宣纸和中国画颜料,但他的作品却展现出惊人的写实性。

经过近10年的不懈努力,文光将东北三省的530多种野外鸟类全部绘制出来。每种鸟至少画3幅,雌雄各一只,每种鸟都有飞翔的画面。“目前,画成功的有1700余幅,而实际画的超过2500幅。”文光说,尤其是刚开始画时,重复画了很多次,自己否定了无数次,一直画到自己满意为止。

携手专家出手册 公开发行

2020年,东北林业大学鸟类生态学教授李晓民在调研中偶然发现文光的鸟类工笔画作。其画作不仅精准呈现了鸟类的解剖结构(如羽毛纹理、喙部形态),更以东方美学诠释了鸟类的动态神韵。

李晓民敏锐意识到其科学价值——文光的画作覆盖了东北地区90%的鸟类物种,且包含极危物种镰翅鸡、黑嘴松鸡等珍贵记录。后来,双方达成合作意向:李晓民提供学术支持,整合30年野外研究成果,将1500余幅画作系统梳理为标准化图鉴,文光负责艺术创作。这一合作打破了科学与艺术的壁垒,为图鉴的“双重基因”奠定基础。

图鉴涵盖东北全部539种鸟类(占全国鸟类总数40%),覆盖23目79科261属539种,提供分类地位、形态、习性、分布与保护信息,适合科研与管理部门使用。均配写实手绘,展示雌雄与飞行姿态,便于野外快速比对;分类与识别要点清晰,提升观鸟与监测效率。为保护区监测、生态评估与生物安全管理提供基础名录与图鉴工具,降低误判成本。首次系统收录长白山、三江平原等生态敏感区的物种变迁数据。

李晓民评价道,“文光是东北第一个以手绘的形式,画出东北野外鸟类画的作者。”文光已经按照要求把鸟按游禽、涉禽、猛禽、攀禽、陆禽、鸣禽等进行分类,由李晓民教授团队对鸟的习性进行诠释。如今《中国东北鸟类野外手册》已公开发行,将作为鸟类画鉴,供学生、林业部门、鸟类爱好者和科学普及使用。文字简明,适合公众阅读,助力“爱鸟周”等科普活动开展,增强公众对鸟类与自然的情感连接。

开启《中国水鸟》新征程 再画七八年

《中国东北鸟类野外手册》的出版并不是终点,而是文光新征程的起点。他的下一个目标是《中国水鸟》,要将中国1500多种鸟类分成几个分册陆续画完,估计还需要七八年才能完成绘制。

在文光简陋的居室内,那些色彩绚丽的鸟类画作与文光粗糙的双手形成鲜明对比,讲述着一个关于坚持与热爱的非凡故事。如今,文光每天坚持作画,绑笔的右手早已磨出厚厚的老茧。他用自己的经历证明,身体上的障碍无法阻挡精神上的追求,只要坚持不懈,普通人也能成就非凡事业。

在文光看来,每一只鸟都是大自然的精灵,都值得被细致描绘、被永久记录。虽然手指不完整,但他笔下的鸟儿却愈发栩栩如生,仿佛下一刻就会从宣纸上振翅高飞。

图片由受访者提供