“东和昶1917——宽街文化复合体”揭幕 街道历史博物馆、老照相馆、门洞画廊……

来一场沉浸式城市穿越吧

多位历史文化学者解读:老建筑华丽变身 唤醒冰城百年记忆

文/摄 生活报记者 吴海鸥 王晓晨

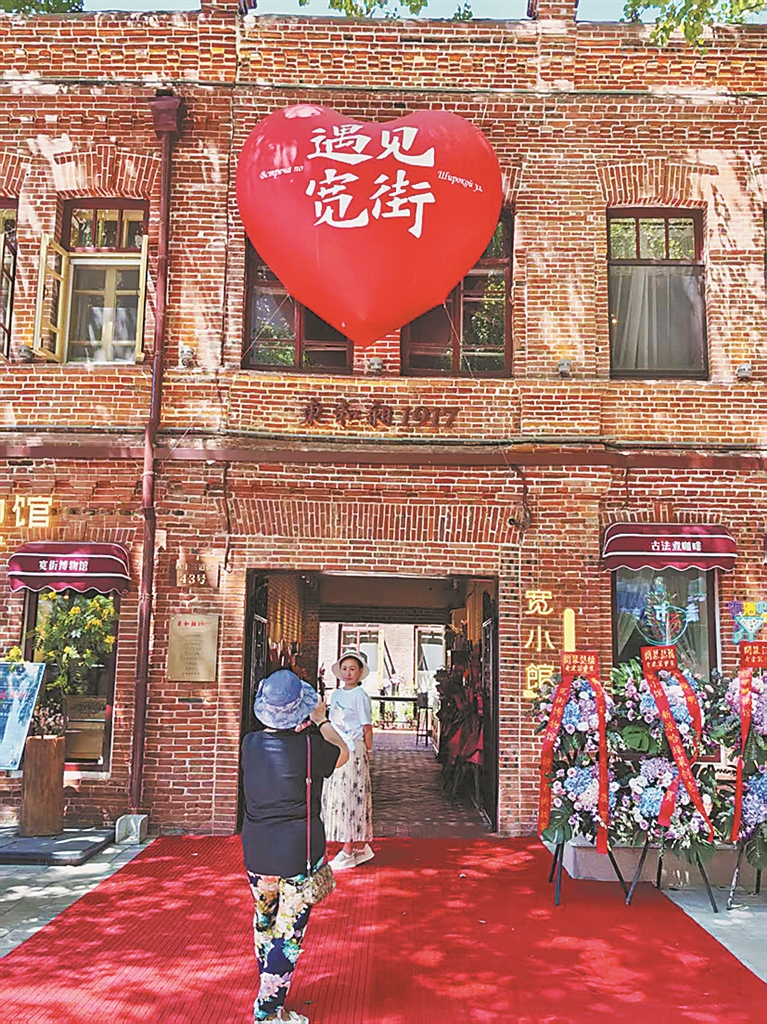

“本来只是路过,看着门脸有些好奇就走了进来,没想到里面别有洞天!来哈尔滨玩的朋友,中央大街逛累了,可以来这里转一转,随手一拍就是大片!”来自上海的陆女士兴奋地说。7月6日,位于哈尔滨市道里区西十三道街43号的“东和昶1917——宽街文化复合体”举行揭幕典礼,经过精心修缮后,它已华丽蜕变为一座集文博、艺术、美食于一体的沉浸式体验空间,目光所及皆是风情,步步暗藏惊喜打卡点!

记者了解到,东和昶大楼本身就是一部活历史。1917年,由哈尔滨知名民族资本家毛守和投资兴建,清水红砖砌就的小洋楼,既是商号,亦是家园,静立百年。在哈尔滨市相关部门的关注和支持下,它得以在加固改造中焕发新生,历史风貌依旧,商业记忆永存。当天的揭幕典礼吸引了众多历史文化学者和爱好者前往,在接受本报记者采访时,他们讲述了“东和昶大楼”背后珍藏的冰城百年的独特记忆。

博物馆里陈列了近两百件“宽街记忆” “1933年道里商号图”是镇馆之宝

首先迎接访客的“C位”打卡点,当属“宽街博物馆”。作为哈尔滨第二家街道历史博物馆,它镶嵌于“东和昶1917”复合体内,虽展厅仅32平方米,却浓缩了百年风云。这里陈列着近两百件珍贵的“宽街记忆”:东北第一家现代烟厂“老巴夺葛万那烟庄”现存最早的烟标,“东和昶”商号广告和商业信函,福泰楼、兴滨楼、五芳斋等著名饭店照片等……每一件文物都似一枚时光胶囊,无声地讲述着宽街的沧桑故事。记者了解到,这里还有一件很重要的城市文物——1933年道里商号图,可谓镇馆之宝。这张商号分布图收录了当时道里区的数千家中外商号,其中中央大街区域有1000多家,宽街就有30多家。

接受记者采访时,哈尔滨历史文化研究会会长李述笑表示,宽街虽短,却堪称哈尔滨早期城市发展的一个微缩剖面。它不仅是中央大街繁华的见证者,更是这座城市作为“万国建筑博物馆”和多元文化熔炉的重要注脚。走进这里,触摸这些实物,能更真切地理解哈尔滨兼容并蓄、华洋交融的独特城市基因。

收藏爱好者田少东则表示,“宽街博物馆”展示了近两百件珍贵历史遗存,这些文物就像一本本无声的史书,生动地梳理着宽街百年变迁史,让每一位参观者都能感受到岁月的沉淀与历史的厚重。

希罗卡雅时光馆里 探寻哈尔滨最早的华商照相馆

若爱拍照,宽街文化复合体里的希罗卡雅时光馆不容错过!记者了解到,宽街始于1902年,是中央大街辅街中最宽的街道。初名老埠头十三道街,1903年正式取名“宽街”,音译为“希罗卡雅街”。在宽街上有哈尔滨最早的华商照相馆“视明馆”。

推开木门,时光仿佛瞬间倒流,希罗卡雅时光馆让老照相馆回归了中央大街。记者了解到,在这里专业摄影师可以提供湿版、胶片摄影服务,游客换上精致的旗袍或民国服饰,倚在古董沙发上,快门轻按,电影质感大片唾手可得。

馆内的中古杂货铺更是寻宝天堂,从漂洋过海而来的欧式餐具,到沉淀着哈尔滨记忆的老物件,每一件都能成为你旅拍故事里的独特注脚。

宽院花园、民宿、美食 邀市民游客在百年光阴里小憩

逛得倦了?宽院花园和特色餐饮区便是绝佳休憩之所。穿过门洞画廊,步入百年庭院,木质长椅掩映在绿植藤蔓间,静谧悠然。小坐片刻,啜饮一杯咖啡,伴着旋律静赏落日余晖。味蕾的探索同样精彩:在老俄侨品尝地道的娜塔莎阿姨做的俄侨家常菜、饮一杯油茶拿铁咖啡、或者是刘亦菲品尝过的老俄侨古法咖啡;在宽小馆中餐私房小厨品尝新派哈埠风味;或到后窗咖啡打卡高颜值拉花。

沿着叮当作响的铁艺楼梯登上二楼,俄侨咖啡馆和旧书屋静候知音。这里的家具、吊灯、窗帘、餐具等,都是项目主创人宋兴文多年淘来的俄侨家庭旧物。踏着嘎吱轻吟的老地板,房间内则悬挂着老街风情的油画。6日当天,来自广州的艾文兴奋地弹起古董钢琴,琴声悠扬,她感慨道:“这里的老屋子,真有味道!”

从尘封百年的老建筑,到历史与潮流碰撞的网红打卡地,“东和昶1917——宽街文化复合体”以独特魅力让每位访客既能触摸城市厚重的历史底蕴,又能呼吸现代生活的鲜活气息。

“我希望能真实地向市民、游客还原这里本来的风貌”,接受记者采访时,哈尔滨市加强历史文化建筑保护传承专项课题组成员、“东和昶1917——宽街文化复合体”项目主创人宋兴文表示:“我希望大家不仅仅是来打卡,而是走进来、坐下来,甚至住一晚。亲手抚摸那斑驳古朴的墙砖,用心品读百年院落的格局,真正与老建筑建立心灵的连接,感受哈尔滨这座城市内在的灵魂。”

守护“散落的史书” 期待更多同行者

作为项目主创人,宋兴文表示:“老建筑的活化利用,根基在于其承载的历史与文化。若脱离于此,便沦为纯商业开发。唯有唤醒其承载的城市记忆,才称得上成功。”因此,在“东和昶1917”模式中,核心便是引入了凝聚他20多年收藏心血的“宽街博物馆”。“修缮过程中,老建筑自身的内外循环、高低错落之美给了我惊喜,也超出了预期。这让我更深刻地认识到,每一处老建筑都不可轻视,它们拥有独特的美。”

宋兴文介绍,2024年6月,哈尔滨市自然资源和规划局起草了《哈尔滨市历史文化建筑保护修缮和活化利用实施意见》,鼓励社会力量通过租赁等方式参与,探索“共有、共建、共享、共赢”的活化利用新模式。“哈尔滨还有不少像‘东和昶大楼’这样的‘宝藏’老建筑。作为公共项目,它具有社会属性。未来,我希望有更多人来关注它们。时间不等人,单靠个人力量远远不够。大量百岁高龄的建筑正站在命运的十字路口,亟待有效保护。”

宋兴文说,他期待自己的实践能为这座城市的历史建筑活化“打个样”,激励更多同行者加入。正如作家迟子建在以哈尔滨为背景的《烟火漫卷》中所写:“哈尔滨最迷人之处,就是各城区的老建筑。它们是散了页的建筑史书,每一页都是辉煌。”